こんにちは。愛知県名古屋市名東区にある歯医者「西山歯科」です。

親知らずは他の歯よりも遅れて生えてくるため、スペースや周囲の歯の影響で斜めに生えることが少なくありません。斜めに生えている場合は、痛みや腫れを引き起こすだけでなく、隣の歯を押したり、虫歯や歯周病の原因になったりすることもあります。

抜歯を勧められることも多いですが、すべての親知らずが抜歯の対象になるわけではなく、生え方や口腔内の状態によって判断は異なります。

この記事では、親知らずが斜めに生える主な原因や、抜歯が必要なケース、さらに抜歯後に気をつけたいポイントについて詳しく解説します。

親知らずが斜めに生える原因

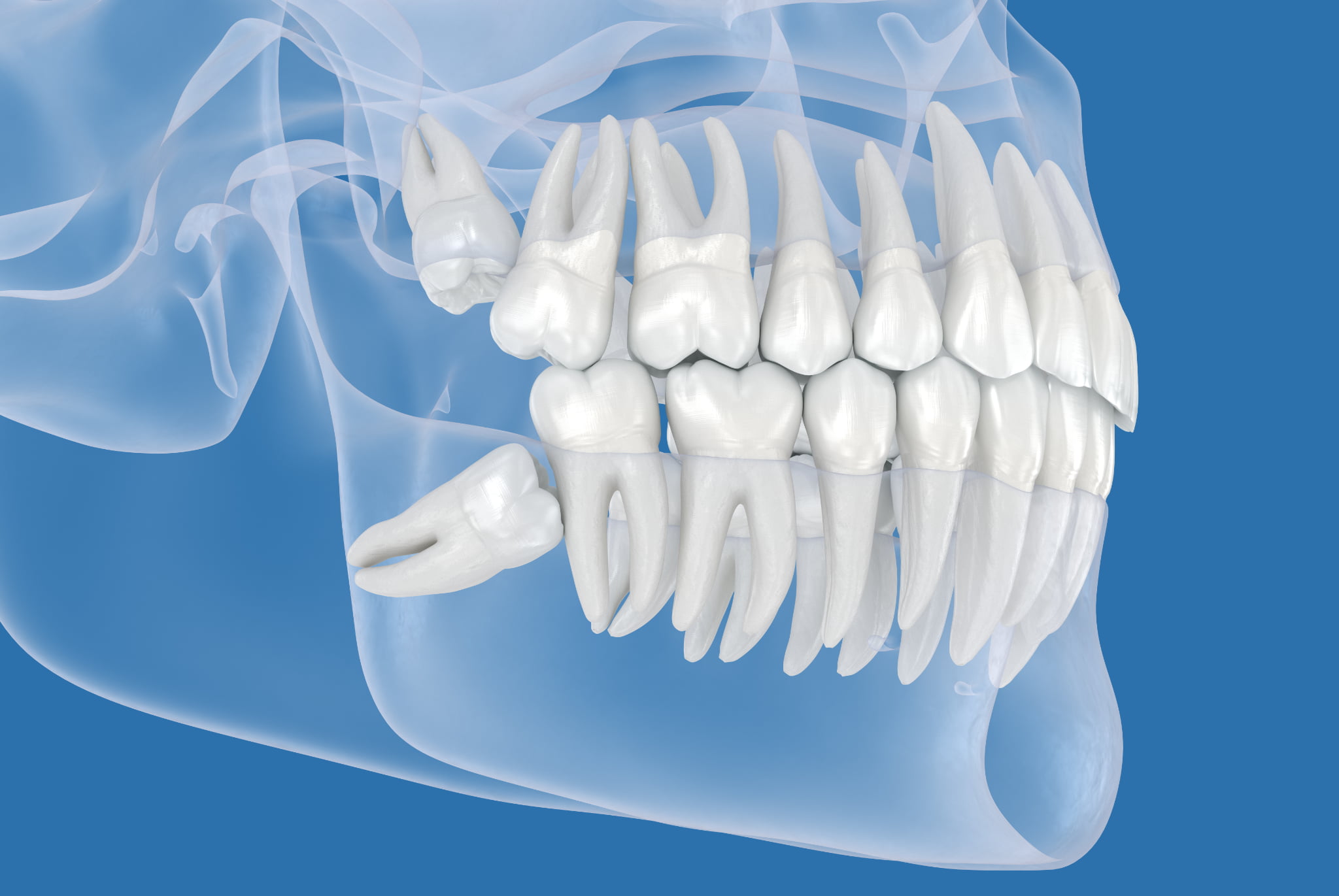

親知らず(第三大臼歯)は、永久歯の中でもっとも遅れて生えてくる歯で、一般的には17〜25歳頃に萌出します。この時期にはすでに他の永久歯が並び終えており、親知らずがまっすぐ生えるためのスペースが不足しているケースが多く見られます。

その結果、斜めや横向きに生えることがあるのです。ここでは、親知らずが斜めに生える主な要因を解説します。

顎が小さいことによるスペース不足

現代人は、食生活の変化などにより顎が小さくなってきているといわれています。そのため、親知らずが生えるための十分なスペースが確保されにくく、隣の歯に押されて斜めに傾いて生えてくることがあります。

特に、下顎の親知らずはスペースが限られていることが多く、骨の中に横向きに埋まったままの状態で発見されるケースも少なくありません。

萌出時期の遅れと周囲の歯との干渉

親知らずはほかの永久歯よりも遅れて生えてくるため、すでに整った歯列の中に割り込むように萌出します。その結果、隣の歯や顎の骨にぶつかり、まっすぐ生えられずに斜めになることがあります。

特に、第二大臼歯に引っかかるように生えてくると、歯並び全体に影響を及ぼす可能性もあります。

遺伝による影響

親知らずの生え方には、顎の骨格や歯の大きさといった遺伝的な要素も関係しています。両親の顎が小さかったり、歯並びに問題があったりする場合には、同様の特徴が子どもに現れることがあります。

そのため、もともとスペースが足りない状態で親知らずが萌出し、斜めに生えるというケースも少なくありません。

親知らず自体の発育異常

まれに、親知らずの発育段階で歯胚(歯のもとになる組織)が傾いた状態で形成されることがあります。この場合、そもそも正しい方向に成長することができず、斜めや横向きに生えます。

発育異常は、事前にレントゲン検査などで確認することが可能です。定期的に歯科を受診しておくことで、トラブルの早期発見と対策につながります。

噛み合わせや他の歯の位置の影響

すでにある歯の傾きや噛み合わせのバランスも、親知らずの生え方に影響を与えることがあります。たとえば、奥歯が内側に傾いている場合、その方向へと引き寄せられるようにして、親知らずも同じように斜めに萌出することがあります。

また、すでに噛み合わせにズレがあると、親知らずが適切な位置に入り込めず、歯列から外れて生えてくるリスクも高まります。

斜めに生えた親知らずは抜歯が必要?

親知らずが斜めに生えていると、痛みや腫れだけでなく、虫歯や歯周病のリスクも高まります。

しかし、斜めに生えたすべての親知らずが抜歯の対象になるわけではありません。抜歯の必要性は、親知らずの位置や隣接歯への影響、将来的なトラブルの可能性などを歯科医師が総合的に判断します。

隣の歯に悪影響を及ぼす場合は抜歯

斜めに生えた親知らずが第二大臼歯に強く当たっている場合、抜歯をすすめられることがほとんどです。隣接面に汚れがたまりやすく、ブラッシングが難しいためです。

特に、親知らずの角が第二大臼歯の根元に食い込むような状態では、手前の健康な歯にまでダメージが及び、やむを得ず両方を抜歯するケースもあります。

痛みや炎症を繰り返している場合

半分埋まった親知らずの周囲には、智歯周囲炎と呼ばれる炎症が起こりやすく、腫れや痛み、開口障害を繰り返すことがあります。抗生物質や消炎処置でいったん落ち着いても、根本原因が残っていると再発しやすいでしょう。

この場合、抜歯によってトラブルを根本から解消したほうが生活への負担を軽減できます。

問題がなければ経過観察という選択もある

斜めに生えていても隣の歯を圧迫しておらず、痛みや炎症が出ていない場合は、抜歯を急がず定期的に経過観察を行うこともあります。特に、高齢の方や全身疾患がある方、外科処置に不安を感じる方は、メリット・デメリットを歯科医師と相談しながら慎重に判断することが大切です。

斜めに生えた親知らずの抜き方

斜めや横向きに生えた親知らずは、まっすぐ生えた歯に比べて抜歯がやや複雑です。骨や歯ぐきに深く埋まっていることが多く、丁寧な診断と高度な技術が求められます。

以下に、斜めに生えた親知らずの一般的な抜歯の流れを解説します。

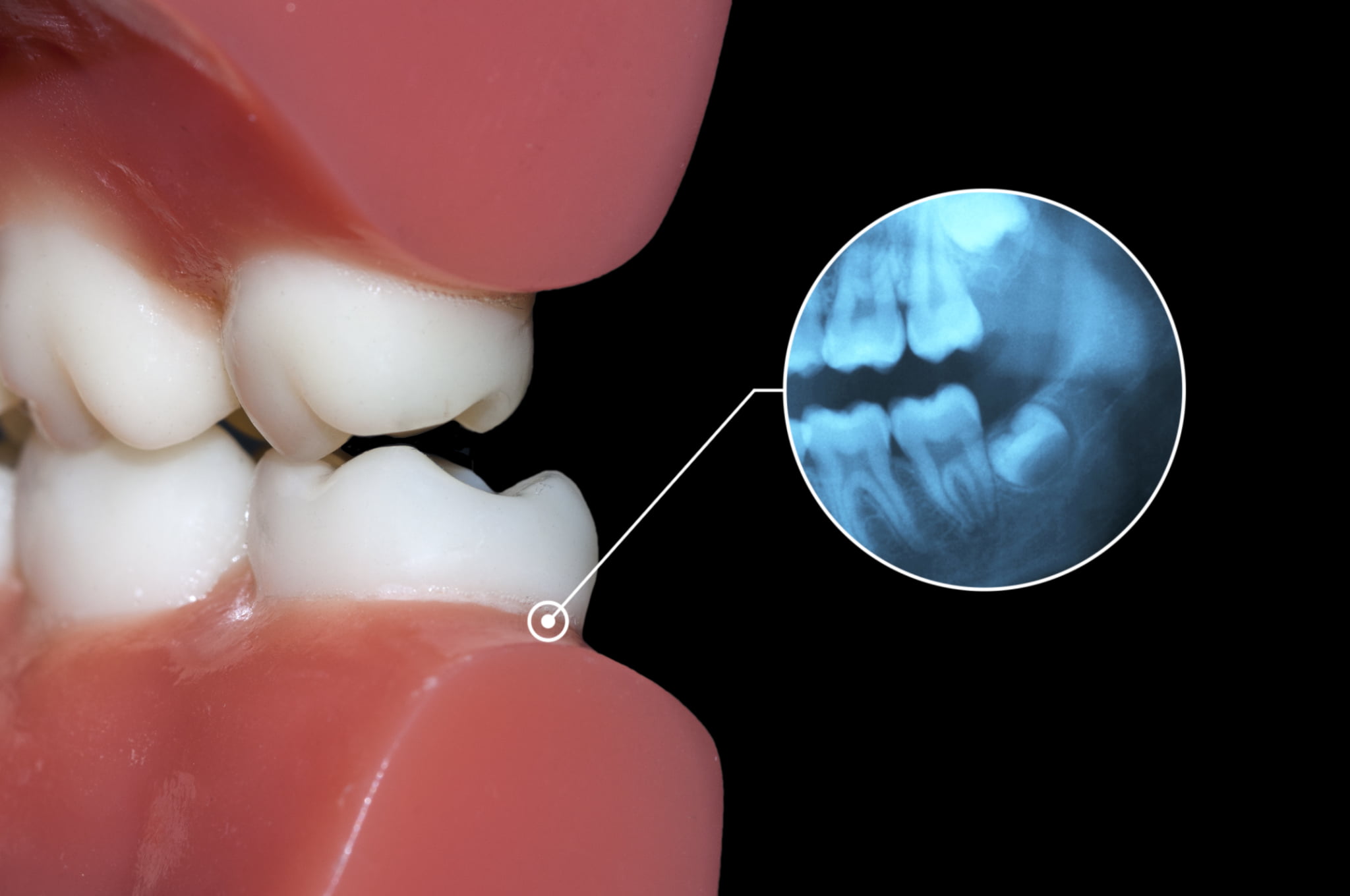

レントゲンやCTによる事前診断

まず、レントゲンやCTによる画像検査を行います。これによって、親知らずの傾きや深さ、隣の歯や神経との距離を正確に把握します。特に、下顎の親知らずは、下歯槽神経という大切な神経に近い場合があるため、画像による診査は非常に重要です。

この情報をもとに、抜歯のリスクや方法、必要な時間などを説明します。

麻酔と歯ぐきの切開

局所麻酔を行い、痛みを感じないようにしてから抜歯が始まります。歯が歯ぐきの中に埋まっている場合は、メスで歯ぐきを小さく切開し、歯冠(歯の上部)を見える状態にします。

骨の削除と歯の分割

斜めに生えた親知らずは、そのままでは引き抜くことが難しいため、必要に応じて歯の周囲の骨を一部削ります。また、歯自体が大きく、隣の歯と接している場合には、歯を数分割して小さくしてから抜く方法がとられます。

これにより、歯や周囲の組織への負担を抑えながら、安全に取り出すことが可能となります。

歯の摘出と縫合

歯の除去が終わったら、周囲の組織を丁寧に洗浄し、必要に応じて糸で歯ぐきを縫合します。縫合することで止血を促し、治癒を早めます。抜歯後の穴(抜歯窩)は数日から数週間かけて自然に閉じていきます。

親知らずを抜いたあとの注意点

抜歯直後の口腔内は、外科処置による傷口が治癒へ向かう大切な時期です。適切なケアを怠ると、痛みや出血が長引くだけでなく、感染やドライソケット(血餅が失われて骨が露出する状態)につながることもあります。

ここでは、抜歯当日から数週間意識したいポイントを確認しておきましょう。

指示通りに止血と痛みのコントロールを行う

抜歯直後はガーゼを軽く噛んで圧迫止血を行いましょう。30分ほどで血液が固まり始めるため、早く外すと再出血の原因になります。

麻酔が切れたあとに痛みを感じたら、処方された鎮痛薬を指示どおりに服用してください。痛みが落ち着いても自己判断で量や間隔を変えないことが大切です。

食事と生活習慣に注意する

当日は熱い飲食物を避け、常温のスープやおかゆなど刺激の少ない食品を選びます。硬いものや香辛料は傷口を刺激する恐れがあるため、数日間は控えてください。

また、喫煙やアルコールは血流を変化させ治癒を遅らせる要因になるため、少なくとも48時間は控えましょう。

口腔清掃と感染予防を徹底する

抜歯部位を直接ブラッシングすると血餅が剥がれ、痛みや感染のリスクが高まります。24時間は強いうがいも避けてください。翌日以降は柔らかい歯ブラシで他の歯を丁寧に磨き、洗口液の使用は歯科医師の指示に従いましょう。

清潔な環境を保つことで細菌の増殖を抑え、治癒をスムーズに促せます。

腫れと内出血への対応を確認しておく

抜歯後の腫れは自然な反応です。48時間は保冷材をタオルで包み、頬を10分冷却、10分休憩のサイクルで冷やすと腫れを抑えやすくなります。内出血による青紫色の変色が現れることもありますが、1〜2週間で黄色に変わりながら消えていくため心配する必要はありません。

再診と抜糸は怠らない

縫合を行った場合は、およそ1週間後に抜糸が必要です。自己判断で糸を外したり通院を遅らせたりすると、糸が粘膜に埋まり炎症を引き起こす可能性があります。

また、痛みや腫れが3日以上続く、あるいは悪化する場合はドライソケットや感染が疑われるため、早めに歯科医師へ連絡してください。

まとめ

親知らずが斜めに生える背景には、顎のスペース不足や成長過程の影響など、さまざまな要因があります。放置すると隣の歯を圧迫したり、虫歯や歯周病のリスクを高めるなど、将来的なトラブルにつながる可能性もあります。

抜歯が必要かどうかは個々の状態によって異なり、歯科医師の正確な診断が欠かせません。また、抜歯後の適切なケアや生活習慣の見直しも、スムーズな回復には重要です。違和感や痛みを覚えたら放置せず、早めに歯科医院へ相談することが大切です。

親知らずの状態が気になる方は、愛知県名古屋市名東区にある歯医者「西山歯科」にお気軽にご相談ください。

当院では、一般歯科や小児歯科、ホワイトニング、インプラント、矯正治療など、さまざまな診療を行っています。ホームページはこちら、WEB予約も受け付けておりますので、ぜひ参考にしてください。